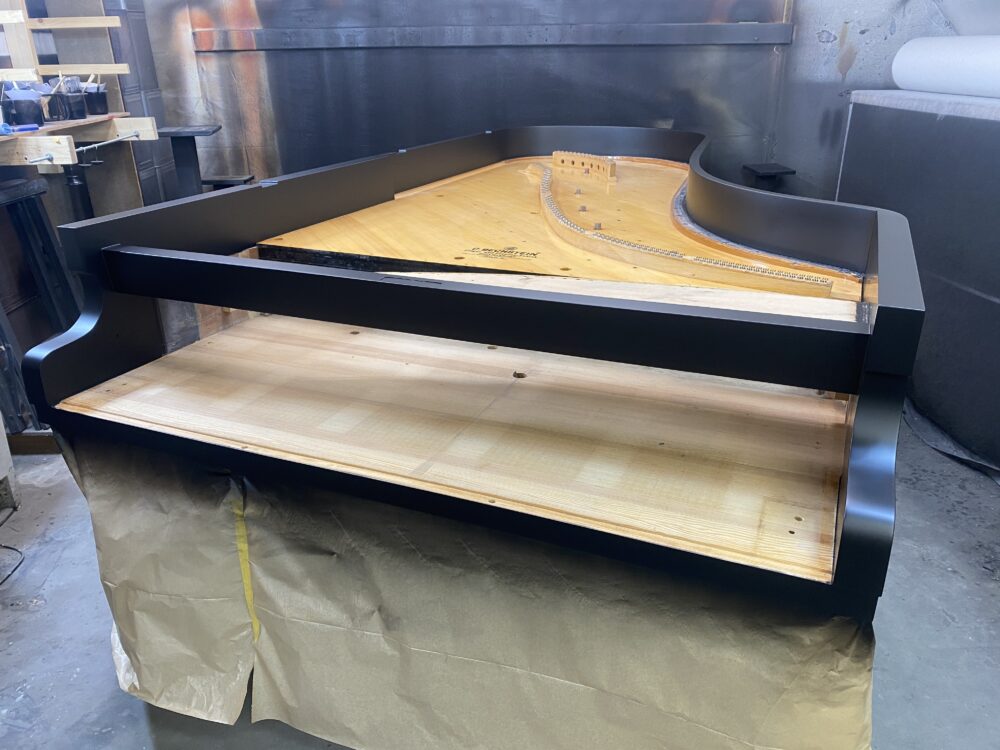

ベヒシュタイン フルコン 本体の塗装

ボディ本体の塗装が終わりました。

このピアノは黒のサテンフィニッシュ(黒ツヤ消し塗装仕上げ)ツヤの具合は『全艶消し』くらいにしました。

艶消し塗装をする場合、普通は塗料メーカーが出している艶消し塗料(5分艶消し、7分艶消し、全艶消しなど)を使うのですが、うち(ピアノリフィニッシュ)では特に黒の艶消し塗装をする場合、艶消し塗料をそのまま使ったりはしません。(そのまま使うとどこか野暮ったい感じの雰囲気になるので)

塗料に混ぜる着色剤の種類や量を変え、艶消し添加剤を使い、そのピアノに合った色ツヤになるよう調整します。大量生産型ではない個人の塗装工房だからできるこだわりです。(これは自分の勝手なこだわりです。別にやらなくても良いかもしれません。笑)

黒の艶消し塗装

ピアノ塗装の中で技術と必要な経験値的に一番難しいのが黒の艶消し塗装だと思います。

ツヤありの塗装なら塗りムラがあったりザラついてしまった部分があってもペーパーをかけて磨いてしまえば補正できますが、艶消し塗装はそれが一切できません。

塗り上がりがそのまま仕上がりの肌になり、中でも黒は特にアラが目立つのでものすごく神経をつかいます。

黒艶消しのむずかしさ

- 塗装の厚いところと薄いところが出来てムラが出てしまう

- 乾いたところにミストが跳んでザラついてしまう

- 重ねて塗る部分などが塗料の乗せすぎで垂れてしまう

- 塗装に目立つゴミがついてしまう

- 塗膜の厚みによって細かな肌の凸凹具合が変わってしまい触り心地もおかしく艶ムラにも見えてしまいます。さらに薄い部分は表面乾燥も早いので他の部分を塗ってる間にミストが付着してザラつく原因に。なので薄く塗るのはNGでしっかりと塗り込んでいかなければなりません。しかも高速で。

- しっかり塗り込んでいくと塗装の重なる部分が厚くなりすぎて塗装が垂れてしまいます。重なる箇所は微妙に薄くなるように塗り、重なった時に他と同じ厚みになるように塗るテクニックを使います。ムダな重なりがないように狙ったピンポイントで塗料を止めたり出したりもします。

ここまで神経使って塗っても目立つゴミが一つ付いたら全体塗り直し。今回はボディです、ゴミ一つのせいでボディ全体塗り直しです。涙

しかも塗り重ねるほどに肌が悪くなるので乾くのを待ってペーパーがけからやり直し。。。「ふり出しに戻る」を通り越してマイナススタート。そして塗料もまた同じだけ使います。(ガーン)

半端じゃなく「神経すり減るなぁ」と今あらためて実感してます。だってこの文章を書いてるだけで頭痛がしてきてますから。笑

と、軽く技術解説のようになってしまいましたが、こういうのが好きな人もいるでしょうきっと。

おまけ

ちなみに艶消し塗装ではないですが、先日このピアノの響板塗装動画をインスタグラムに投稿しました。そのインスタ動画は⇨こちら

実はこの動画には上に書いたような細かい塗装テクニックがたくさん入っています。みる人が見れば細かなテクニックを駆使して塗ってるのかがわかるようになってます。(ちょっと早送りしてるので少し伝わりにくいかもですが)

興味のある方は見てみてくださいね。(音も合わせて聞くとわかりやすいです)